ガマの油売り口上の歴史

【筑波山大御堂】

782(延暦元) 徳一大師、筑波山大御堂開基

弘仁年間(810~824)、弘法大師空海上人によって真言密教の道場が開かれた

と伝えられている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

陽成院は、上皇歴65年と長かった。歌才があったが、自身の歌として残る

のは『後撰和歌集』に入撰し、のちに『小倉百人一首』にも採録された上記

一首のみである。陽成院の時代、各地で巨大地震が発生している。

百人一首の歌は、陽成院が被災地の視察時に筑波山を歌ったのだろうか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1590(天正18) 家康、江戸に入る。

1602(慶長7) 家康、筑波山大御堂を江戸城鬼門厄除寺とする。

江戸時代に至り、知足院宥俊の代、御朱印五百石得て復興し、中興の第一世

となる。続いて徳川秀忠の乳母の子、出家して光誉、豊山長谷寺に留学、学を

修めた。

1611(慶長16) 家康、奈良長谷寺より光誉上人を住職として迎え第2世となる。

徳川家の恩籠を極めて篤くした。

[参照] 筑波山神社の歴史

【ガマの油の誕生】

1614(慶長19) 大阪冬の陣、開戦

光誉上人、家康軍に従い陣中で外用にガマ成分を含んだ蟾蜍膏(愛称ガマの油)内用に筑波橘の果皮(陳皮)を活用、その効能がすばらしく全国から参戦した将兵によりその名声は津々浦々に達した。

1632(寛永9)三代将軍家光、は筑波山上の両神社を建築し、更に華美壮麗な大

御堂、三重塔、鐘楼、楼門などを造建して輪奐の美を整え尊崇した。

筑波山大御堂に鍾楼が、後にガマ口上の “山寺の 鐘”のモデルになったと

いわれている。この頃より大御堂門前にガマの油・筑波 福来七色唐辛子

が筑波山名物となり店頭に並んだ。

徳川家光が建てた中禅寺の見取図

木村繁著 『筑波山』 崙書房 1977年10月1日

筑波山大御堂建立の資材運搬、参拝のために作られた つくば古道

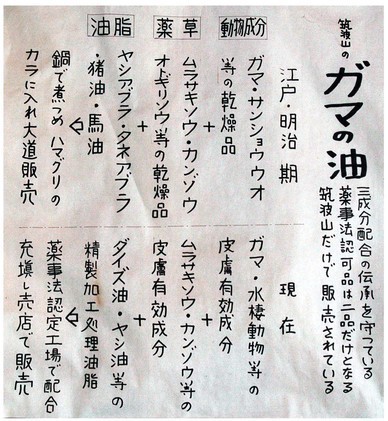

【ガマの油の作り方】

口上演技の実演による宣伝効果によって知名度が上がった“ガマの油”は、どのようにしてつくられたのだろうか。“ガマの油”と言われるが、ガマガエル、別名ヒキガエルは目の後ろに長い隆起があり、そこから出る白い毒液を分泌する。これをセン酥(せんそ)というが、この分泌液は、麻酔作用と血管収縮作用があると言われている。

これに薬草、動植物油脂や辰砂を配合して作ったものをセン酥膏(“ガマの油”)と言った。

慶長19(1614)年、筑波山神社の光誉上人は徳川方として大阪冬の陣に際し、セン酥膏をもって出陣、戦に傷ついた武士の切り傷、すり傷の薬、血止めの薬として使われよく効いたと言い伝えられている。戦に際して用いられたので“陣中”という文言が付けられている。

江戸時代末期、香具師は、がまの油をどう作ったのだろうか。彼らは胡麻油一升にムカデ十匹を入れ約半年で溶かし、これとは別にガマ十匹何も餌を与えずに、1ヵ月ほど飼いならし腹の中を空にしたものを この中に入れる。それをとろ火で1日ほど煮つめ、濾してからセンソ適量と和ロウを加えてがまの油を作ったと伝えられている。

ガマ類の脂肪は融点が低く人間の体温でよく溶けるので皮膚に浸透し薬効が高い良薬だった。

ガマの油の作り方

原料のサンプル

(注) 製法とサンプルは、筑波山梅林にあった休憩所「おたちあい」で掲示していたもの。現在はこれとは別の原料、製法で作られている。

江戸・明治期のガマの油の原料「馬油」について

馬油は、馬の皮下脂肪を原料とする動物性油脂のことである。主に食用の馬を解体する際に腹や首の部位から採取される。オレイン酸、パルミチン酸、パルミトレイン酸、リノール酸、リノレン酸などを多く含んでおり、古来より皮膚治療の民間薬に用いられてきたが、医薬品のような効能・効果は認められていない。

通常は固形だが、融点が30~43℃と低く、夏期は外気温で容易に液体化するので、外用剤として利用する際には冷蔵保存が必要である。

馬油はヒトの皮脂とよく似た性質を持ち、浸透性、保湿・保護の効果が確認できるため、皮膚の健康を維持する目的での外用剤に適している。

馬肉の生産量が全国1位の熊本県をはじめとする生産地では、地域資源である馬油から基礎化粧品や石鹸、シャンプーなど様々な製品が実用化されている。

【ウィキペディア】

【ガマの油売り口上】

1737(元文2)頃 筑波郡永井村に永井平助生れる。その後、平助江戸に出て

転々とした後、大道商人となる。筑波山大御堂参拝の講中に加わり大御堂門前で

ガマの油を見つけ、更に鐘の音を耳にしてガマの油を売る口上を考案したといわ

れている。その後、ガマの油売りは、見事な口上と演技が好評を博し繁昌した。

平助はガマ石を見て「ガマの油」を売る口上を考えたと伝えられている。

永井兵助は居合抜きをガマの油口上に取り入れた

[参照] ガマの油売り口上 江戸は大道芸の街だった

1769(明和6)頃、平助、大道商人の親分となり永井兵助と改名し、初代永井兵助が誕生した。その後、ガマの油は弘法大師の霊薬ということやガマの油売りロ上の面自さが人気を呼び、当時の人気商品に数えられ大道商人により全国にひろまった。

1872(明治5) 大御堂は廃仏毅釈騒動で山寺が壊され鐘も滅失したが、跡地に筑波山神社が建立された。

明治時代から第2次世界大戦にかけて、ガマ口上は油を売る商売でなく舞台芸能として人気をよんだ。しかしながら庶民文化の向上にともない薬の流通経路が大道から薬局に変わり、不良品が出回ったため評判を落とした。更に薬事法の改正で薬の大道における販売が不可能となったことなどで大道における薬販売は衰退していった。

他方、ガマの油売り口上は庶民の間で伝承芸能として生き続けた。

明治初期の筑波町のようす

【戦後の町おこし】

ガマの油売り口上は、戦後、筑波の町おこし、観光業振興の目玉として

復活した。

1946(昭和21)年 筑波町観光協会設立、ガマの油を観光の目玉として売り出すことになった。このため、筑波山でガマの油売り口上を伝承していた造園業の原正男氏と畳業の稲葉卯之助氏に筑波山観光業振興に協力をしてくれるようお願いしたところ両氏は快諾し、ホテルの観光客や公私の催事に出演することになった。

地元では口上愛好者が増え学ぶ者が多くなった。なかでもホテル業の吉岡久子さんが苦労されて演技を磨き女性口上士として人気を博した。また小学校の校長、岡野寛人氏が各地で伝承されている口上、大道商人の口上や落語の口上などを調査・収集したものを集大成され世の注目を浴びるようになった。

1948(昭和23)ガマの供養祭を催行、有名な落語家を招聘しガマの油売り口上を演技、講演したことがマスコミに大きく取り上げられた。これが各方面で話題となり観光業振興に弾みがついた。原氏、稲葉氏をマスコミが取り上げるところになり各地で演技を披露する機会が多くなった。

1952(昭和27)がまの油売り口上の大会が実施され優勝者の稲葉卯之助氏に観光協会長から第17代永井兵助の襲名状が授与された。

1961(昭和36)新大御堂が旧地の西南方に再建された。

昭和46年当時の筑波町のようす

1999(平成11)ガマの油売り口上保存会設立

2001 (平成13)鐘楼が再建され、大晦日、NHKテレビで除夜の鐘が全国に放映

された。

大御堂に131年ぶりに復活した釣鐘

筑波山中腹の筑波山神社に隣接する、坂東三十三観音霊場第25番札所の筑波山大御堂の釣鐘が、平成13年12月7日、131年ぶりに復活した。新築された鐘楼前で落慶法要が営まれ、遮る物がない関東平野に向けて初めてつかれた。

筑波山大御堂は、千手観音菩薩を本尊として、延暦元(786)年に建立されたと伝えられている。江戸時代は徳川家から江戸城鎮護の寺として手厚い保護を受け、和歌山県の高野山・金剛峰寺、長野市の善光寺と並んで「天下の三大御堂」ともいわれた。

だが、明治初期の廃仏毀釈で堂塔等は打ち壊さ

れてしまった。本尊だけは信者によって運び出されたが、釣鐘は姿を消した。

現在の本堂が完成した1961年以降も、寺から鐘の音が響くことはなかった。

新大御堂竣工 2020年3月